简易古诗助读·盛唐诗歌(廿)

杜甫四首

高全成

唐代诗歌

【文学常识简介·唐诗】唐诗是我国文学史上的一座高峰。唐诗一方面继承汉魏以来的五、七言古体诗,并使之更为完善;一方面在梁陈诗人对诗律研究和创作实践的基础上创造了律诗和绝句这两种新诗体,从而扩大了诗的表现范围。唐代诗人辈出,灿若星辰,李白、杜甫、白居易等就是杰出代表,杜甫的格言有哪些。无论从思想内容或艺术技巧来看,名人对杜甫的评价名言,唐诗的成就都明显地超越了前代。

盛唐诗歌(廿) 杜甫四首

杜甫名人名言 读书破万卷,下笔如有神。 十日画一水,五日画一石。 转益多师是我师。 安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。 笔落惊风雨,诗成泣鬼神。 别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。 出师未捷身先死,长使英雄泪沾襟。

1、春夜喜雨

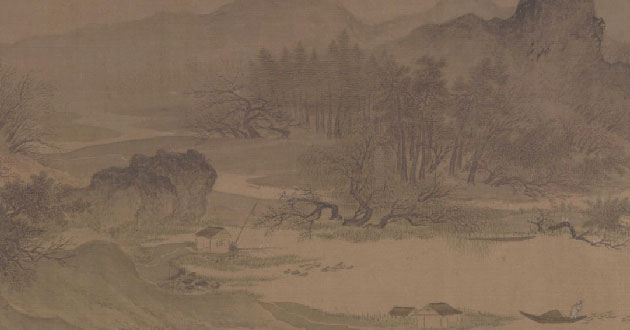

【背景简介】这首五律写于上元二年(公元761年)春。此时,诗人已在成都生活一年多。其间,他亲自耕作,种菜养花,加深了对春雨喜爱之情;而前不久(乾元二年,你眼中的杜甫是个怎样的诗人,759夏),华州及1中大旱给诗人造成的精神伤痛尚未消弭,一场滋润万物也滋润心灵的春雨悄然而至,于是诗人情不自禁地写下了这首喜气洋洋的诗。

【内容简介】生动地描绘了春天的雨景,抒发了无比喜悦的心情。

29、痛饮狂歌空度日,飞扬跋扈为谁雄 ---《赠李白》 30、唐.杜甫: 《绝句漫兴》 寻得桃源好避秦,桃红第心见一年春。 花飞莫遣随流说远的到,怕有渔郎来把格的着津。

【原文】

好雨知时节(1),当春乃发生(2)。

随风潜入夜(3),润物细无声(4)。

野径云俱黑(5),江船火独明(6)。

晓看红湿处(7),花重锦官城(8)。

1.后人对杜甫的评价 尽得古今之体势,而兼人人之所独专矣。——[唐]元稹 2.穷高妙之格,极豪逸之气,包冲淡之趣,兼俊洁之姿,备藻丽之态,而诸家之所不及。——[宋]秦观 3.世上创痍,诗中圣哲;民间疾苦。

【译文】

好雨懂得时令节气;在春天(万物正需要雨水滋润)之时,它就来到了。

它随着春风悄悄地进入春夜;滋润万物,微细而且没有声音。

郊野,小路上空的云全是黑茫茫的;江上,渔船上的的灯火却独自明亮。

天明,去看那红花被雨水淋湿的地方,(就会见到)整个成都的红花饱吸雨水后都显得沉甸甸的。

【注释及有关提示】(1)时节:时候,节令。(2)当:在(某个时间)。发生:萌发,滋长,杜甫名言名句大全人生哲理。(3)潜(qián):偷偷,悄悄。杜甫《哀江头》:“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。”(“少陵野老(杜甫自称)忍气吞声地哭泣,春日里偷偷地来到曲江隐曲之处。”) (4)细:细小,微细。(5)野径云:郊野小路上空的云。(6)江船火:江上渔船上的灯火。火,火把、蜡烛等照明用具。此处不用“灯”而用“火”,是因为平仄声律方面需要一个仄声字,而且“火”比“灯”更醒目。(7)晓:天明。(8)重(zhòng):分量大。锦官城:成都的别称,三国蜀汉管理织锦之官驻此,故名。尾联写饱含雨水的鲜艳的红花,绽放在整个锦官城,是以点带面:城里的红花如此,而那田间的禾苗,著名诗人的名言,山上的树木等等,经春雨滋润、洗涮之后还不全都呈现一派清新美丽的景象吗?

【四联大意】

首联:写春雨懂得人心,适时而至。

颔联:写春雨毫不张扬,默默奉献。

颈联:写下春雨时室外的夜景。

尾联:写雨后早晨整个锦官城的红花经雨水浸润而又湿又重的想象之景。

【艺术特色简介】

(一)“好”字总领,多角度赞颂。开篇第一个字就以一个响亮的“好”字,对这场春雨加以概括赞颂。当联就拟人化地赞颂她知道时令节气,正当万物需要她的时候,她就如期而至了。颔联写她之所以是“好雨”,是因为她不仅懂得时节,而且有不事张扬、悄悄做好事的美德。颈联写郊野之景,实际从“云俱黑”透露出的信息看,是说她不是随着一阵风飘过就停止了,而是要下好大一陈子。尾联写想象之景,用最能代表春色的红花被春雨滋润的情景,总结性地赞颂了“好雨”确确实实“好”。

(二)融情于景。题目中“喜”的字眼,未在诗歌正文里出现,但是在对春夜好雨的描绘、赞颂中,从头至尾,字字句句无不自然流溢出诗人的喜悦之情。

1、读书破万卷,下笔如有神。——唐代杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》意思:先后读熟万卷书籍,写起文章,下笔敏捷好像有神。2、读万卷书,行万里路。——清代梁绍壬《两般秋雨庵随笔》意思:指要努力读书。

(三)用词通俗而表现力强。以“好”“潜”“润”“细”等词表现春雨的品性、特点,十分细腻、准确。

2、 客至

【题意简释】杜甫在题后自注:“喜崔明府相过”(高兴于崔县令来看望我)。明府,唐人对县令的美称。崔明府何人,无考定。

【背景简介】唐肃宗上元二年(761年)诗人历尽颠沛流离之后,终于结束了长期漂泊的生涯,在成都西郊浣花溪头盖了一座草堂,暂时定居下来了。不久,客人来访,诗人即以此题材作了这首七律。

【内容简介】这首诗具体生动地描述了接待客人的全过程,表现出诗人诚朴的性格和喜客的心情。

【原文】

舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来(1)。

花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开(2)。

盘飧市远无兼味(3),樽酒家贫只旧醅(4)。

不务学问,不能致圣。刘向十日画一水,五日画一石。 —— 杜甫 人生有情泪沾衣,江水江花岂终极。 —— 杜甫 人生交契无老少,论交何必先同调。 —— 杜甫 人生七十古来稀。 —— 杜甫 满意的话。

肯与邻翁相对饮(5),隔篱呼取尽馀杯(6)。

【译文】

房舍的南面、北面都是不停流淌的春水,(但是)天天只见一群群鸥鸟飞来。

花间小路不曾为迎接客人打扫过,而今天为迎接崔君而打扫;蓬草之门不曾为迎接客人打开过,而今天才为迎接崔君而打开。

(因为)离街市远,(所以)盘中的菜肴只是一种;(因为)家境贫穷,(所以)杯中的酒只是未经过滤的隔年的旧酒。

(主客二人喝到高兴时)恰好可以与邻居的老翁一同对饮(增加兴致),(于是)隔着篱笆(把老翁)喊过来,杜甫格言,(大家一起)喝光了家中剩余的酒。

【注释及有关提示】

(1)但:只。“但见群鸥日日来”的弦外音是不见人类的来访者,含蓄地表现出诗人寂寞的心情。首联描写僻静的环境,映衬出孤独寂寞和盼望客人来访的心情,为下文直接表现“喜客”心情,巧妙地作好了反衬性的铺垫。(2)始:才。颔联用互文的修辞方法,简洁而突出地描写出一反惯常的慵懒“自闭”的生活方式,为迎接自己看重的客人而扫径开门的情景,具体形象地表现出对客人来访的欣喜。(3)飧(sūn):泛指熟食。兼:同时具有或涉及几种事物。(4)樽(zūn):酒樽,酒杯。旧:指酒不新鲜,不等于现在的陈酿的老酒之“老”。由于制作方法等原因,在唐朝,新酿才是好酒,如白居易的“绿蚁新醅酒”(“酒面泛起像绿色蚂蚁般酒渣的新酿的酒”)。醅(pēi):未经过滤的酒。这两句是杜甫对客人说的家常话,表现出对客人竭诚尽意的盛情及力不从心的歉意。这两句的句法是格律诗错位句法的一种,即在主谓结构中插进一个词或词组,成为“盘飧(市远)无兼味,樽酒(家贫)只旧醅”,而这两句所插进的词组的“正位”应分别在句首,为“(市远)盘飧无兼味,(家贫)樽酒只旧醅”,这又连带出紧缩的句法,其常式句为“(因)市远,(故)盘飧无兼味;(因)家贫,(故)樽酒只旧醅”。从内容到形式,把两句结合起来看,就知这两句也是用了互文的修辞手法。“无兼味”不只因为“市远”,根本还是因为“家贫”。因为在唐代若家富,请客吃饭,不必亲自到酒楼,酒楼可派人把酒菜送到府邸。同理,“只旧醅”除“家贫”外,“市远”也是个原因。因此,这两句,综合考虑句法的错位、紧缩及修辞的互文,可这样理解:(因)市远、家贫,(故)盘飧无兼味、樽酒只旧醅。(5)肯:恰好。苏轼《听武道士弹贺若》:“清风终日自开帘,凉月今宵肯挂檐。”(“清爽的风整天吹得窗帘自动地打开着,清凉的月光今宵恰好像窗帘一样挂在屋檐上。” 贺若,琴曲名) 这里的“恰好”有两点原因:一是主客都喝到高兴而尚未尽兴之时,把邻居的老头喊过来(不是“请过来”,足见其关系融洽)对饮以尽兴;第二大概是杜甫与老头话桑麻以愉心情,崔明府顺便了解点民俗民情。(6)杯:借代家中的酒。用“杯”,一是押韵,二是与前面提及的“蓬门”“无兼味”“只旧醅”在家境上、氛围上吻合一致。

【阅读笔记·主客投机,邀邻尽兴】

尾联的内容,不是主人询问客人的话,因为句子是肯定语气,而不是询问语气。若是主人询问客人,则句子大致为“肯与邻翁对饮否?”。这是主客二人为尽酒兴而再叫一老翁同饮的共同行为。主、客的这个共同的举措把席间的气氛推向高潮,生动地表现出两位挚友越喝酒意越浓、越喝兴致越高的情景。诗歌因跳跃法而省去了很多有趣的内容:虽然菜肴单一、酒不新鲜,但是二人感情相投,越喝越来劲了,兴致之至,于是把篱笆那面的老头喊过来了,三人一起喝光了家中剩余的酒。

【四联大意】

首联:盼望客人。

颔联:迎接客人。

颈联:招待客人。

尾联:邀邻尽兴。

杜甫的名句 1、一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。 2、昔闻洞庭湖,今上岳阳楼。吴楚东南坼,乾坤日夜浮。 3、明日隔山岳,世事两茫茫。 4、感时花溅泪,恨别鸟惊心。 5、穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。 6、翻手作云覆手雨。

3、茅屋为秋风所破歌

【题意简释】茅屋为秋风所破:茅屋被秋风吹破。为(wéi)……所:被动格式。歌:古诗体裁,与“行”并称“歌行”体。

【背景简介】唐肃宗上元二年(公元761年)八月的一天,秋风卷走了杜甫浣花溪畔草堂上的许多茅草,晚上又下了一场持续很久的大雨,使得屋内没有干燥的地方。面对苦难的处境,诗人长夜难眠,感慨万千,不只哀叹自己的遭遇,而且进一步联想到天下寒士,写下了这首忧国忧民的诗。

【内容简介】这首诗精细地描写了自己的茅屋被秋风吹破及屋漏难捱长夜的情景,表达舍己为人的坚定态度,反映了诗人的崇高理想和博大胸襟。

【原文】

八月秋高风怒号(1),卷我屋上三重茅(2)。

茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢(3),下者飘转沉塘坳(4)。

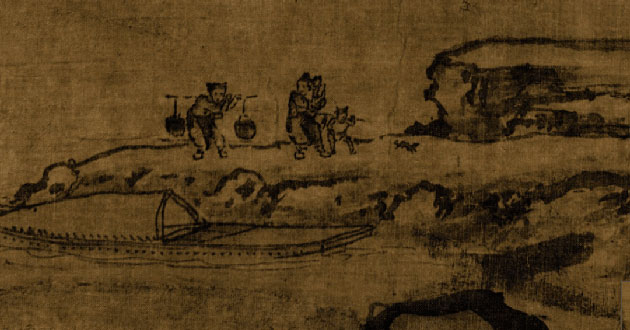

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼(5),公然抱茅入竹去(6)。

唇焦口燥呼不得(7),归来倚仗自叹息。

俄顷风定云墨色(8),秋天漠漠向昏黑(9)。

关于鲁迅读书名言 1、勇者愤怒,抽刃向更强者;怯者愤怒,却抽刃向更弱者。不可救药的民族中,一定有许多英雄,专向孩子们瞪眼。这些孱头们。 2、社会上崇敬名人,于是以为名人的话就是名言,却忘记了他之所以得名是那一种学问或事业。

布衾多年冷似铁(10),娇儿恶卧踏里裂(11)。

床头屋漏无干处(12),雨脚如麻未断绝(13)。

自经丧乱少睡眠(14),长夜沾湿何由彻(15)!

安得广厦千万间(16),大庇天下寒士俱欢颜(17),风雨不动安如山(18)!

呜呼(19)!何时眼前突兀见此屋(20),吾庐独破受冻死亦足(21)!

【译文】

挽弓当挽强,用剑当用长。射人先射马,擒贼先擒王。 《前出塞九首》朱门九肉臭,路有冻死骨。 《自京赴奉先县咏怀五百字》感时花溅泪,恨别鸟惊心。 《春望》烽火连三月,家书抵万金。 《春望》正是江南好风景。

八月秋深,狂风大声吼叫;狂风卷走了我屋顶上好几层茅草。

茅草飘飞过江洒落在江对岸的郊野,飞得高的茅草缠绕悬挂在高树梢上,飞得低的茅草飘飞旋转于深池塘中。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心当面做抢劫东西的人,明目张胆地抱着茅草跑进竹林里去了。

(我喊得)唇焦口燥还是喝止不住,回到家后拄着拐杖独自叹息。

不久,风了,云呈现像墨一样的黑色;秋季的天空阴沉迷蒙,(天)快黑了。

布被子盖了多年又冷又硬像铁板似的,爱子睡觉姿势不好把被里子蹬破了。

屋内不论是床头处,还是西北角,没有一点儿干燥的地方;雨点像下垂的麻线一样密集,还正在下。

自从经过安史之乱后,我的睡眠时间就很少了;长夜漫漫,屋子被淋湿了凭借什么挨到天亮?

如何能得到千万间宽敞的大屋;全部庇覆天底下贫苦的读书人(让他们)都喜笑颜开;(那千万间广厦)在风雨中也岿然不动,安稳得像山一样。

唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋;即使我的茅屋被秋风吹破我受冻而死,也心甘情愿!

【注释】(1)秋高:秋深。怒号(háo):大声吼叫。(2)三重(chóng)茅:几层茅草。三,泛指多。(3)高者挂罥长林梢:省介词“于”,即“高者挂罥(于)长林梢”。者:的茅草。 挂罥(juàn):缠绕悬挂。长(cháng):高。(4)下者飘转沉塘坳:省介词“于”,即“下者飘转(于)沉塘坳”。下:低。飘转(zhuàn):飘飞旋转。沉:深。塘坳(ào):池塘。(5)忍:残忍,忍心。对面:当面。盗贼:抢劫、杀人的人。(6)公然:明目张胆,毫无顾忌。(7)呼不得:喝止不住。

1、纨绔不饿死,儒冠多误身。《奉赠韦左丞丈二十二韵》2、致君尧舜上,再使风俗淳。《奉赠韦左丞丈二十二韵》3、清新庾开府,俊逸鲍参军。《春日忆李白》4、边亭流血成海水,武皇开边意未已。

【阅读笔记·(1)真把群童当盗贼吗?】

从屋顶吹飞的茅草,许多无法收集,而那些还能收集的茅草,却被一群顽童公开抢走,抱入竹林。主人追赶不上,喝止不住,只好倚仗叹息。值得辩思的是,诗人不惜花大笔墨写顽童恶作剧的情景,是真的把矛头对准这些顽皮的“盗贼”吗?顽童们公开抢走的是些不值钱也没有玩赏价值的东西,大概他们也不想抱回家中据为己有,只是抱到竹林里让老头追不上、找不到,戏耍着老头玩罢了。而诗人越是想“抢回”那些茅草,越是写自己老而无力却还费力追赶,越是写自己唇焦口燥却喝止不住,就越衬托出那些不值钱的东西对自己是多么重要,从而也就非常形象地衬托出诗人的贫困,进而也就与之前所写的秋风破屋、之后将写的秋雨密注、长夜难熬等许多情节一起为最后令人震撼的抒情埋下伏线。

(8)俄顷(qǐng):不久,一会儿。(9)漠漠:迷蒙的样子。向昏黑:(天)快黑了。向,临近,将近。黑,古音读“hè”,与“裂”“绝”“彻”押韵。(10)布衾(qīn):布质的被子。(11)恶卧:睡相不好。

【阅读笔记·(2)一石三鸟】

“娇儿恶卧踏里裂”这个看似不经意地细节描写,却是别具匠心。一是在“布衾多年冷似铁”基础上突出寒夜难熬;二是流溢出一个父亲不能照顾好娇儿的隐痛;三是暗为后文才提及的愿为天下寒士(及其娇儿)有广厦大庇而自己受冻独死亦心甘埋下伏线。

(12)屋漏:房子的西北角。古人设床在屋的北窗旁,因西北角上开有天窗,日光由此照射入屋,故称屋漏。“床头屋漏”,不是并列关系的“床头和屋漏”,而是选择关系的“不论床头,还是屋漏”。(13)雨脚:密集落地的雨点。(14)丧(sāng)乱:战乱,指安史之乱。(15)沾湿:被淋湿。何由:介宾倒装,凭借什么。彻:通,指到天亮。(16)安:怎么。得:得到。广厦(shà):宽敞的大屋。(17)大庇(bì):全部遮盖、掩护起来。庇,遮盖,掩护。寒士:贫苦的读书人。欢颜:欢悦,开颜。(18)风雨不动:广厦在风雨中不动。承前省略主语“广厦”,“风雨”是状语。(19)呜呼:叹词,此处表示感慨。(20)突兀(wù):高耸的样子。见(xiàn):通“现”,出现。(21)庐:简陋的房屋。亦:也。说“亦,一作‘意’”,是错误的,杜甫的平安名言有哪些。因为,这是个“即使……也”格式的假设兼转折的复句,所以,若把“亦”换成“意”,就成病句了。

【段落大意及有关简示】

第一节(“八月秋高……沉塘坳”),精细描写秋风吹破茅屋的情景。一个“怒”字,把秋风拟人化;“三重茅”以数量之多显示危害之大,进而显示出房屋主人的无比揪心和万分焦急。那些被卷走的茅草,有的远飘江郊,有的挂在林捎,有的飘于塘坳,令人替主人感到可惜、焦急和无奈。

第二节(“南村群童……自叹息”),生动描写茅草被吹走的次生灾害——顽童抱茅入竹,诗人追赶不上、呼喊不止的无奈情景。详细描写顽童恶作剧的情景,是不露痕迹的言在此意在彼的巧妙艺术。

第三节(“俄顷风定……何由彻”),具体描写屋破雨密、长夜难捱的痛苦情况。诗人描写布衾似铁里又裂,屋漏偏遭连夜雨这些天灾方面的物质性困苦,特别是“自经丧乱少睡眠”这种人祸带来的精神痛苦,形象地展露了长夜难熬的情景。

第四节(“安得广厦……死亦足”),诗人推己及人,抒发忧国忧民的情感。诗人不仅由己及人,联想到天下寒士的类似处境;而且舍己为人,把自己的情感、精神推进到那个时代空前的境界——若能大庇天下寒士俱欢颜,自己即使死,也就死而无憾了。

【艺术特色简介】

句子长短不齐,每段句数不等,全诗用韵多变。杜甫正是有意以这种参差错落、押韵多变的形式,表现自己坎坷不平的生活和悲愤起伏的心情。

【阅读笔记·(3)反复铺垫 凸显主旨】

诗人不厌其详地描写各种细节:自己茅草房上的茅草被秋风吹走了多少、它们飘飞的各种姿态、它们沉落的不同地点;南村顽童恶作剧的镜头、老头追赶呼喊都无济于事的窘状、归来倚仗叹息的无可奈何;风定天黑的具体情景;被子保暖效果极差的形象比喻,娇儿把被子里踏破的心酸;房子各个角落没有一处干燥的情景,秋雨密集不停的状况;长夜失眠难以挨到天亮的痛苦。诗人把秋风秋雨带给自己的各种苦难详加描述并推至高峰,正令人因哀其不幸而唏嘘时,诗人突然慷慨响亮地宣布:为了天下寒士免受贫寒俱欢颜,那么即使自己的茅屋独自破了,自己独自忍受寒冷,甚至自己一人死了,也心甘情愿!读完全诗,人们恍然明悟:诗人详细描写自己的不幸遭遇,不只是申诉一己之悲苦,而更是为了有力地表达忧国忧民的真情。

4、赠花卿

【题意简释】花卿:指花敬定,唐朝武将,是成都尹崔光远的部将。杜甫《戏作花卿歌》中有句为“成都猛将有花卿,学语小儿知姓名”。(“成都有员勇猛的将领是花先生,连牙牙学语的小孩子都知道他的姓名。”) 卿:对人表示亲热或尊敬的称呼。

【背景简介】此诗约作于唐肃宗上元二年(761年),此时杜甫寓居成都。

【原文】

锦城丝管日纷纷(1),半入江风半入云(2)。

此曲只应天上有(3),人间能得几回闻。

【译文】

锦官城的音乐整日纷纷地演奏;那美妙的乐音轻

轻地荡漾在江风之中,悠悠地升入到白云之间。

(一)、洞庭秋欲雪,鸿雁将安归。——杜甫《北风》(二)、数州消息断,愁坐正书空。——杜甫《对雪》(三)、岱宗夫如何?齐鲁青未了。——杜甫《望岳》(四)、寒食江村路,风花高下飞。

如此美妙的乐曲,只应该天上才有;世间的平民百姓,一生中能听到几回?

【注释及有关提示】(1)丝管:弦乐器与管乐器,此指代音乐。纷纷:繁多的样子。(2)半入江风半入云:“半入”,并非数量上的各半:“半入江风”,是以声随风飘,形容乐声悠扬;“半入云”,是以声高入云,形容乐调高亢。(3)天上:①天宫、瑶池等。②代指皇宫。

【阅读笔记·“讽刺”说有理由,“赞美”说有根据】

(一)《赠花卿》的主旨是委婉讽刺僭越行为

花敬定曾因平定段子璋之乱,而立大功,但是居功自傲,骄恣不法,放纵士卒大肆掠夺东蜀百姓财物。他目无朝廷,僭(jiàn,超越本分)用天子音乐。杜甫赠此诗予以委婉的讽刺、劝诫。杜甫并没有对花卿名言指摘,杜甫名言三则,而是采用了一语双关的巧妙手法。字面上看,就是一首十分出色的乐曲赞美诗。然而,此诗的实质是寓讽于谀,意在言外。“天上”,是天子所居的皇宫;“人间”,是皇宫之外的地方。道理上,只应在“天上”所有的乐曲,不应在“人间”得闻;事实上,不仅在“人间”得闻,而且“日纷纷”。这样,就通过亮出这种道理与事实的矛盾对立而把作者的讽刺之旨委婉而确切地显现出来了。

(二)《赠花卿》的主旨是巧妙赞美乐曲动听

说花敬定僭用天子音乐只不过是推论,可惜所推论的依据有几点欠实:一、难道“天上”就一定是指人间的“皇宫”吗?“天上”就不能指“天宫”或“瑶池”吗?“天上的曲子”就一定是皇帝享用的音乐吗?“天上的曲子”就不能比喻皇宫外之人演奏的音乐吗?二、花卿是花敬定还是一歌伎之争姑且不管,诗人写一首诗赠人就一定是讽刺所赠之人吗?三、花卿的家及其实力有那么大吗?那可是整个“锦城丝管日纷纷”啊!而天子之乐,又是何等规模,何等仪式,花敬定就是想僭用,他有这个能力吗?再说,就算花敬定有这个能力,杜甫就抹不开面子了吗!杜甫可是在朝廷做过掌管谏议的官啊,而且他也不是尸位素餐,他可是刚刚因为不顾触怒龙颜上书而被贬出朝堂的。难道面对僭用天子音乐这样极为严重的政治问题,凭杜甫这样一个一生念念不忘“致君尧舜上,再使风俗淳”的人,就只是不疼不痒地讽刺一下就不了了之了吗?

总之,杜甫这首七绝,前二句形象地描写成都音乐的繁盛,后两句夸张地赞扬乐曲的优美。

高全成,男,高级教师。1952年8月生。从1975年至2012年从事中学语文教学工作37年,先后任教于淄博五中、原淄博三中、淄博一中等学校,曾任年级组长、教研组长等,1987年获山东省优秀教师称号,2012年光荣退休。